Der Sommer ist nun wirklich zu Ende und abends wird es recht früh dunkel. Langsam kommt die Zeit der Ahnen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir früher in dieser Zeit immer die Gräber der Großeltern „winterfest“ gemacht haben. Dabei war der Friedhof für mich nie ein Ort zum Gruseln, sondern mehr eine ruhige, grüne Oase, in der es viel zu entdecken gab. Die verschiedenen Arten und Formen von Gräbern, die Namen und Daten – ich fand es spannend. Besonders hat es mich gefreut, dass Andreas für uns einen Beitrag zu seiner nachhaltigen und klimaangepassten Grabbepflanzung geschrieben hat. Auch wenn er aus dem Sommer stammt, passt er für mich gerade gut in die Jahreszeit. Aber lest selbst, was er geschrieben hat:

Hallo Mirjam,

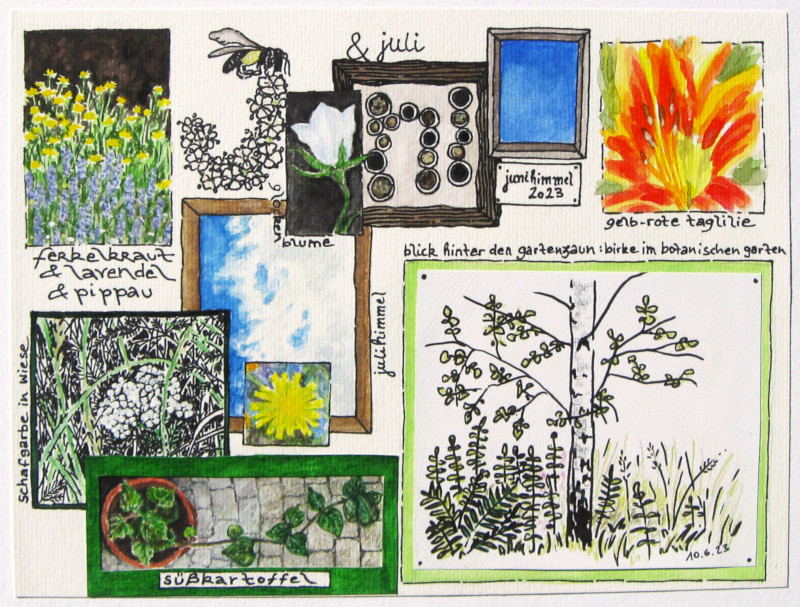

eigentlich wollte ich ja schon für den letzten Sommer im Hexengarten einen Artikel über trockenheitsverträgliche Grabbepflanzung schreiben, aber dann kam wieder das Leben dazwischen. Unter anderem war auch die Bepflanzung nicht ganz so trockenheitstauglich, wie gedacht, aber dazu später mehr. Nachdem nun schon wieder Sommer ist, kann ich aber nun immerhin über die Bepflanzung im Jahreslauf und die Auswirkungen des Klimawandels darauf schreiben.

Zwei Dinge möchte ich bei der Bepflanzung eines Grabs stärker berücksichtigen: Mehrjährige Pflanzen und Trockenheitsresistenz.

Üblicherweise werden Gräber dreimal im Jahr bepflanzt: Zu Ostern fürs Frühjahr, zu Pfingsten für den Sommer und zu Allerheiligen für den Winter. Oft wird dann das ganze Grab abgeräumt und die vorherige Bepflanzung komplett entsorgt. Einmal abgesehen davon, dass ich es für Verschwendung halte, regelmäßig Pflanzen wegzuwerfen, ist es auch nicht besonders nachhaltig und es tut mir für die Pflanzen leid. Deshalb ist ein Teil des Grabs mit mehrjährigen Pflanzen bepflanzt.

Das Grab bekommt vom Morgen bis zum frühen Nachmittag die volle Sonne ab. Zusätzlich ist es Richtung Norden und Westen von einer Thujahecke umrahmt. Ich mag die Hecke, da sie etwas Abgeschiedenheit gibt, allerdings trinkt sie auf dem Grab auch tüchtig mit, was es nochmal trockener macht. Um im trockenen Franken nicht noch unnötig Wasser zu verschwenden und nebenbei auch, um mir ein wenig Arbeit zu sparen, habe ich beschlossen, in Zukunft im Sommer Pflanzen zu verwenden, die weniger Wasser benötigen. Bisher hatte ich im Sommer gerne Husarenknöpfchen gepflanzt – die breiten sich gut aus, treiben viele kleine gelbe Blüten und sind sehr pflegeleicht. Allerdings waren sie in den heißen trockenen Sommern der letzten Jahre abends oft schon halb tot, auch wenn sie morgens gegossen wurden.

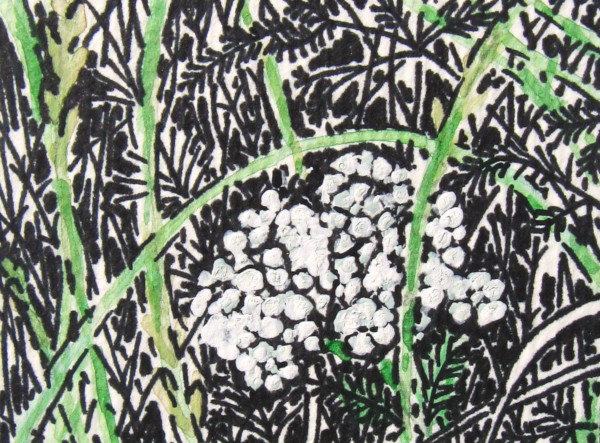

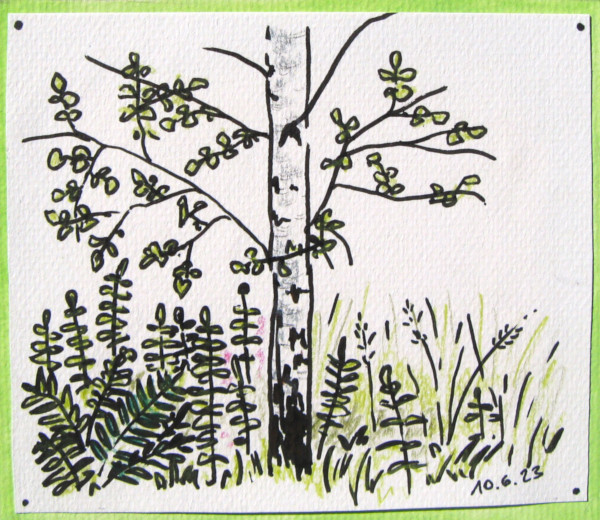

Nach ein bisschen Recherche hatte ich mich letztes Jahr entschlossen, das Grab für den Sommer mit Duftsteinrich, Strohblumen und Mittagsblumen zu bepflanzen. Die Strohblumen machten sich gut und kamen auch an heißen trockenen Tagen gut klar. Die Mittagsblumen kamen vielleicht sogar noch besser über den Sommer, da sie aber sehr kleinblütig sind und ihre Blüten eben nur in der vollen Sonne öffnen, wirkten sie auf dem Grab leider etwas verloren. Der Duftsteinrich hingegen hat den Sommer zwar überlebt, kam aber bei weitem nicht so gut mit der Trockenheit klar, wie gedacht, hat alle Blüten abgeworfen und vor sich hingekümmert. Die Christrose im Hintergrund des Bilds lässt zwar gerade die Blätter hängen, wächst aber schon seit vielen Jahren auf dem Grab, ist gut verwurzelt und kommt auch gut mit Trockenheit klar. Alles in allem musste ich zwar weiterhin in den heißen trockenen Wochen regelmäßig gießen, aber weit weniger, als im Vorjahr.

Zuverlässig und anspruchslos ist auch immer Hauswurz wie der hier in einer kleinen Pflanzschale auf dem Grabstein:

Traditionell würde das Grab vor Allerheiligen für den Winter neu bepflanzt – meist mit Heidekraut und Eichblatt und/oder Gitterkraut. Aufgrund des inzwischen wärmeren Klimas und mehr Regen im Herbst blüht aber die Sommerbepflanzung noch einmal richtig auf (letztes Jahr auch der halbtote Duftsteinrich), so dass ich sie in den letzten beiden Jahren einfach gelassen habe.

Vor Weihnachten sterben dann mit den ersten Nachtfrösten die Sommerpflanzen ab. Heidekraut ist bis dahin bei den Gärtnern meist schon ausverkauft, aber ein Gartenmarkt in der Nähe bietet noch Schneeheide an, so dass ich dann eben Schneeheide und Gitterkraut oder Eichblatt angepflanzt habe. Die Schneeheide erwies sich als Glücksgriff, da sie im Gegensatz zum traditionellen Heidekraut, mit dem ich nie viel Glück hatte, auch wirklich angewachsen ist und im Frühjahr erneut geblüht hat. Auch Eichblatt hält sich oft gut und blüht im Frühsommer mit kleinen gelben Blüten.

In diesem Frühjahr war der Pflanzaufwand dann minimal, da die Schneeheide einfach stehen bleiben durfte und die Christrose sowie viele Zwiebelpflanzen seit vielen Jahren im Grab sind. Die Osterglocken und Schneeglöckchen treiben jedes Jahr zuverlässig aus und blühen prächtig. Die Hyazinthen sind eher Wackelkandidaten, da sie in manchen Jahren nur grünen, aber nicht blühen, die beiden letzten Jahre gefielen ihnen aber anscheinend besser und sie trieben wieder Blüten. Im Herbst werden ich vielleicht noch einige Zwiebeln von Trauben- und Sternhyazinthen stecken. Man sollte übrigens die Blätter der Zwiebelpflanzen so spät wie möglich zurückschneiden, damit sie Kraft fürs nächste Jahr tanken können. Neu gepflanzt habe ich diesen Frühling nur zwei Gänseblümchen und zwei Vergissmeinnicht. Eine Alternative wären Primeln oder Stiefmütterchen gewesen. Mit den großblütigen Primeln habe ich aber meist nicht viel Glück, auch wenn ich sie sehr gerne mag. Eine Alternative wären langstielige kleinblütige Primeln, die deutlich robuster und zudem noch mehrjährig sind. Sie sehen wie eine Mischung aus Primel und Schlüsselblumen aus und können in der Tat mit Schlüsselblumen Hybriden bilden (dazu mehr in einem anderen Artikel), eine Gärtnerei in der Nähe verkauft sie als Nostalgieprimeln.

Dieses Jahr habe ich für den Sommer wieder die bewährten Strohblumen und zusätzlich Portulakröschen sowie auch direkt ins Grab einige Hauswurzpflanzen gepflanzt. Die heißen trockenen Tage stehen noch aus, aber ich bin zuversichtlich.

Viele Grüße,

Andreas

Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, lieber Andreas! Ich finde es so bereichernd, wenn auf Gräbern nicht nur die 0-8-15-Bepflanzung zu finden ist. Tatsächlich sind Friedhöfe inzwischen ein Rückzugsort für viele Tiere. Die „Nostalgieprimeln“ haben sich bei uns im Garten von selbst gebildet. Unsere Vorgänger hatten offenbar mal eine von den kurzstieligen, roten Zuchtprimeln eingepflanzt. Wilde Echte Schlüsselblumen wachsen dort von selbst. Inzwischen gibt es aber auch eine ganze Palette an Pflanzen zwischen gelb-langstielig und rot-kurzstielig. Ein kleines Hybridisierungsexperiment 🙂